高さ10〜25cmの多年草です。 山地の明るい林床に生えます。

葉は2個で、卵形の楕円形、縁は全体または一部が波打ちます。

中心線が窪んで縦に二つ折りのようになります。 先端は鈍頭か

やや鋭頭で、長さは5~13cm、幅は2~5cm。 光沢があり、無

毛です。 葉柄は長さ2~6cmで翼があります。 北海道〜本州

中部地方に分布し、花期は6〜7月です。 クモキリソウと似てい

ますが、別種です。

シテンクモキリは、2008年3月に、日本植物分類学会で新種とし

て発表されました。 従来愛好家の中で、アズミクモキリ、チクマ

ジガバチソウ、フガククモキリ、またはナンブクモキリと呼ばれて

いたようです。 新しい種なので、所有している図鑑には載ってい

ませんでした。 2013年3月発行の山渓「山に咲く花」にも掲載さ

れていませんでした。

今回、新種発表時の論文を閲覧できるとわかり(下の参考文献・

WEBサイト参照)、参考にさせていただきました。 但し、論文の

形態学的な研究の成果の部分はなんとか読めたものの、遺伝子解析

の部分は私のようなシロウトには理解困難でした。

明確なのは、植物の外見の特徴だけをとらえて別種としているの

ではなく、近縁種のクモキリソウ、フガクスズムシソウやコウライ

スズムシソウなどを遺伝子のレベルで比較解析し、シテンクモキリ

が別種であるとの結論が導き出されていることです。

さて、それでは花の詳細を見てみましょう。

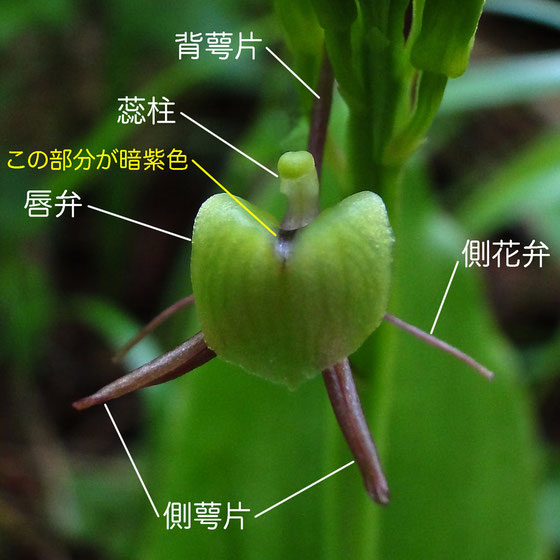

花の側面です。 クモキリソウによく似ていますが、目立つ相違点は、蕊柱と、唇弁以外の花被片がやや緑色がかった淡紫色である点です。 クモキリソウは花全体が淡緑色です(黒褐色の花をつけるものもあるそうですが、まだ見たことはありません)。

茎は無毛で、稜があります。 苞は卵形で鋭頭、長さは2〜5mm。

花柄子房は長さ8〜11mmで、明確なねじれがありました。 シテンクモキリは、花柄子房を180°ねじらせて唇弁を下方につける、標準タイプのランです。

背萼片は線形の披針形でやや尖り、強く外巻きになっていて、直立か、やや反り返ります。 外巻きになっている点については、次の写真でわかります。 左右の縁が花の背面側で合わさっているので、「外巻き」であるとわかります。 この背萼片の巻き込みについては、参照した論文には「時折わずかに外巻き(occasionally slightly revolute)」と書かれていましたが、今回見た個体は強く外側に巻き込んでいるように見えたので、論文とは異なる内容を書いています。 背萼片の長さは8〜9mm、幅は2.0〜2.5mmです。

側花弁は線形で鈍頭、強く外側に巻き筒状、下垂し、緩やかに曲がり、長さは8〜9mm、幅0.5mmです。 形状はクモキリソウとよく似ています。

側萼片はやや尖り、先端まで強く内側に巻き、筒状です。 論文には「外巻き(revolute)」と書いてあるのですが、巻き込んで合わさった左右の辺が花の正面から見えるので、これは「内巻き(involute)」と言うべきかと思います。 花の正面からの写真でよくわかります。 側萼片の長さは7〜9mm、幅は3〜5mmです(巻き込んでいない状態で)。

唇弁は卵形の長方形で、縁の全体または一部に微細な切れ込み(erose)があり、先端に短い突起があります。 中央で強く反曲しますが、その先は緩やかに反り返ります。 クモキリソウの唇弁は先端付近まで強く反り返ることが多いので、識別ポイントの一つです。 参考まで、クモキリソウの写真を右に示します。 クモキリソウのページは>>こちら。

唇弁は基部に向かい急に狭まり、付け根は緩い切形です。 淡緑色で、基部から中央の溝は淡紫色から暗紫色になっています。 これはクモキリソウにはない大きな特徴であるとともに、「紫点雲切」の名の由来になっています。

上で述べたように、背萼片は縁が強く外側に巻き込んでいるように

見えます。 左右の縁が花の背面側で合わさっています。 クモキリ

ソウの背萼片も外側に巻き込みますが、先端付近は開気味です。

上の写真はパソコンではマウスオーバー、スマホではタップで拡大

写真に切り替わります。

上は花の正面です。 上で述べたように側萼片は先端部まで強く巻き込んで筒状になっています。 巻き込んで縁の合わさった部分が前面側に見えるので、巻き込んで切る向きは内側(inrevolute)であると思います(間違っていたらゴメンナサイ)。 クモキリソウの側萼片も巻き込みますが、先端付近は巻き方が緩くなり、少し開いた感じになるのでこれも識別ポイントです。

唇弁の中央から基部へ続く暗紫色の部分が特徴的です。 唇弁は中央部で強く反り返っていますが、先端付近は強い反り返りはないので、正面から見ても先端部が見えます。 これに対しクモキリソウは、先端付近まで強く反り返るので、正面から見ると唇弁の先端部が見えないことが多いです。 参考まで、クモキリソウの写真を右に示します。

蕊柱は円柱形で、内側に湾曲し、長さは4〜5mm、花粉塊は2対4個で黄色。 葯帽は卵形で、微突起があります。 クモキリソウよりも丸みを帯びた翼が特徴とされています。

確かに、翼の形は右のクモキリソウと微妙に違うように見えますが、フィールドで確認するためにはスコープが必要ですね。

花に昆虫が訪れていました。 唇弁の紫点の部分を盛んに行ったり

来たりして頭を近づけていたので、おそらく蜜が分泌されているのだ

ろうと思います。 ポリネーターになるにはちょっと小さすぎる虫だ

と思いましたが、果たしてどうでしょうか。

自生地の情報を下さいました、北信州の花友さんに感謝いたします。 2年越しで、ようやく出会うことができました。 少し残念だったのは、時期が早すぎて、まだ数個しか開花していなかったことです。 あと1週間〜10日ほどで見頃になったことでしょう。

参考文献・WEBサイト(最終閲覧2014.11.28)

文献・図鑑などの著作物や、個人・法人のWEBサイトにも著作権があることをご理解の上、ご利用下さい。

1. Liparis purpureovittata (Orchidaceae) : a New Species from Japan

2008年に発表された、堤千絵・遊川知久・加藤雅啓 各氏の論文です。

上記のリンクをクリックして表示させるか、CiNiiのこのページから論文の

pdfをダウンロード・閲覧することができます(英語です)。

ダウンロードはできなくなってしまったようです(2018.01.03確認)

2. 分子情報と分類学の統合研究により明らかになったこと - クモキリソウ属の例

上の論文の著者でもある、国立科学博物館の、堤千絵博士の研究紹介のページ

です。 初心者向けにわかりやすく要点がまとめられています。 これを読む

と、これからまだクモキリソウ属の新種が発表されそうな気がしてきます。

セイタカスズムシソウのページにも書きましたが、クモキリソウ属は地域によ

り同種とは思えないほど花の色や形が違うことがあるので、それらが新種とし

て発表される日も遠くないかも知れませんね。

3. シテンクモキリ(新種)

調査にあたってサンプルの提供もされている、上州花狂いさんのページです。

WEBでシテンクモキリを検索された方は、ほぼ間違いなくこのページもご覧

になったことでしょう。

4. 野の花百景

こちらのサイトのこのページに、私たちが観察した株と同じ株と思われる株

の1週間後の姿が掲載されていました。 花の数は4個に増えていました。

ご参考まで。

2014.11.29 掲載

野山に自然に咲く花のページ

野山に自然に咲く花のページ

島ちゃん (日曜日, 30 11月 2014 17:47)

本当に素晴らしいです。翻訳ご苦労様でした

hanasanpo (日曜日, 30 11月 2014 21:23)

ありがとうございます。少しでもお役に立てればよいのですが。