亜高山帯の針葉樹林下に生えます。 繊細な茎は直立し、

高さは10〜20cmほど。 北海道・本州中北部・四国に分布。

花は茎の上部にまばらに4〜10個がつき、花期は6〜8月です。

茎の中ほどからやや下方に、三角状腎形の2個

の葉を対生状につけます。 これが名の由来です。

単に「フタバラン」の別名もあります。

葉は縦・横とも1〜2cm。 先端は鈍頭ですが、ちょこんと

小さく尖った部分があります。 葉は無毛で、縁は緩く波打っ

ています。 基部は切形に近いくさび形。 葉から上の茎は花

茎です。葉のすぐ上の部分には、白っぽい毛が生えていました。

ここは、野反湖の中でも最も遅くまで雪が残る場所だそうです。

そこに咲くイチヨウランを目的に訪れたのですが、コフタバラン

も咲いていたのでした。 北側の斜面に点々と咲いていました。

しかし周りには針葉樹が生い茂り、天候も曇りであったのでかな

り暗く、撮影には厳しい条件でした。 あまり良い写真が撮れな

かったので、来年以降再チャレンジしたいです。

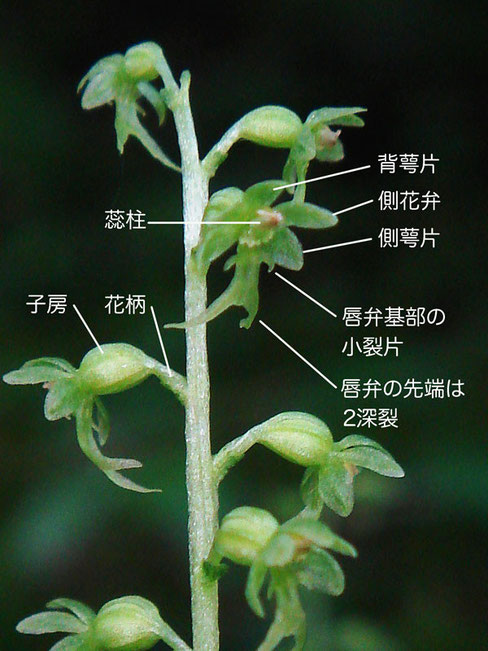

見えにくいですが、子房の基部にある苞は、三角状卵形で

先は尖り気味で、長さは約1mmです。 開花後すぐに子房が

膨らみ、遠目では花よりも丸っこい子房が目立ちます。

花柄のねじれは、明確にわかりませんでした。 このため

当サイト固有の、花柄のねじれと唇弁の位置によるタイプ分

類は、保留とします。

背萼片と側萼片は狭長楕円形で鈍頭、長さは1.5〜2.0mm。 側花弁は

狭卵形で、長さはほとんど萼片と同じです。 唇弁は長さ3〜4mmで平開、

くさび形です。 唇弁は「大の字」のように見えます。 唇弁基部の両側

の、とても小さい裂片が「腕」の部分だとすると、2深裂して広く開いた

先端部が「足」になります。「足」に相当する裂片は線形、鋭頭です。

唇弁基部の小裂片は、同じフタバラン属のミヤマフタバランとヒメフタ

バランにも見られました(下の写真)。 ただしミヤマフタバランのそれ

は丸っこい形状で大きく、ヒメフタバランでは「腕」を持ち上げて、バン

ザイしているというか、頭(蕊柱)を抱えているように見えます。

尚、近年は本種をサカネラン属とする説もあるようですが、 その具体的

な文献などはまだ見れていないので、ここではフタバラン属としています。

・・・・・

薄緑色のとても小さくかわいい花でした。 岐阜県の花友のOさんが野反湖に遊びにいらして、野反湖の友人のNさんが、野反湖を案内してくれました。 私たちも知らない場所を案内して下さったときに、偶然見つけることができたのです。

今までいろいろな場所を探しても見つけられなかった花です。 大好きな野反湖で、最高の友人たちと一緒に思わぬ初対面を果たすことができ、とてもうれしい思いでした。

2014.11.21 掲載

野山に自然に咲く花のページ

野山に自然に咲く花のページ